150年間受け継がれてきた華月の歴史

和を紡ぎ、伝え、繋げる

少し前、食卓は日の丸でした。

数十年前の日本。

ちゃぶ台の上に並んだ料理、それらを囲む家族の輪。

当たり前だった団らんの風景が、今、変わりつつあります。

一人で食事を楽しむ時間

20世紀の終わりごろ、孤食という言葉が生まれました。

それは裏を返せば、一人ひとりの時間が尊重されるようになった

とも言えるかもしれません。

でも、どれだけ時が経とうとも、いくら価値観が変わろうとも、まるい卓を囲んだあの景色を懐かしく思うのは、私たちがどうしても求めてしまう愛情の形が

そこにあるからではないかと思うのです。

華月の150年

安政三年。

東海道の宿場町だった四日市は往来が多く、餅や茶の生産が盛んでした。

餅や茶を作る道具であった石臼の製造業として誕生した華月の前身は、時代の変化とともに部屋を彩る花器作りを始めました。

その後、花器の作陶家として「華月さん」といつしか親しまれるようになり、長い時を経た今日もその名を受け継いでいます。

時代の変化とともに、私たちは様々な変化を続けてきました。

しかし同時に、絶えず日本の食文化に寄り添ってきました。

昨今、多様な文化が広がる中で、和の文化は衰退傾向にあります。

日本人の心に器作りで寄り添ってきた私たちは、「和文化を次世代に繋ぐ」を使命にものづくりをしています。

技

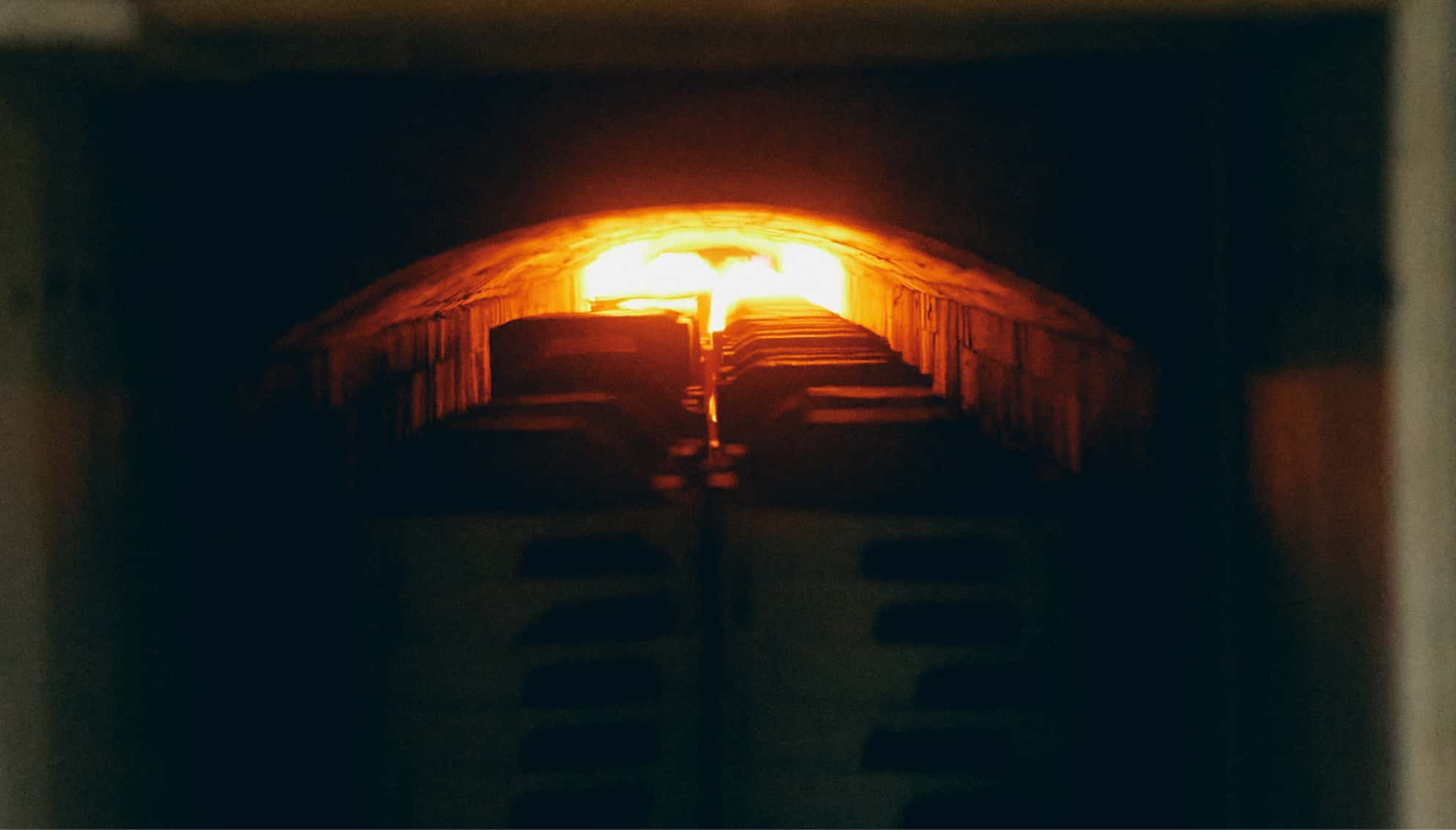

職人の手によって紡がれる火と土の技。

それは石臼の製造から華器の製陶、そして萬古焼へと

形を変えながらも華月が150年間伝え、繋げてきた伝統です。

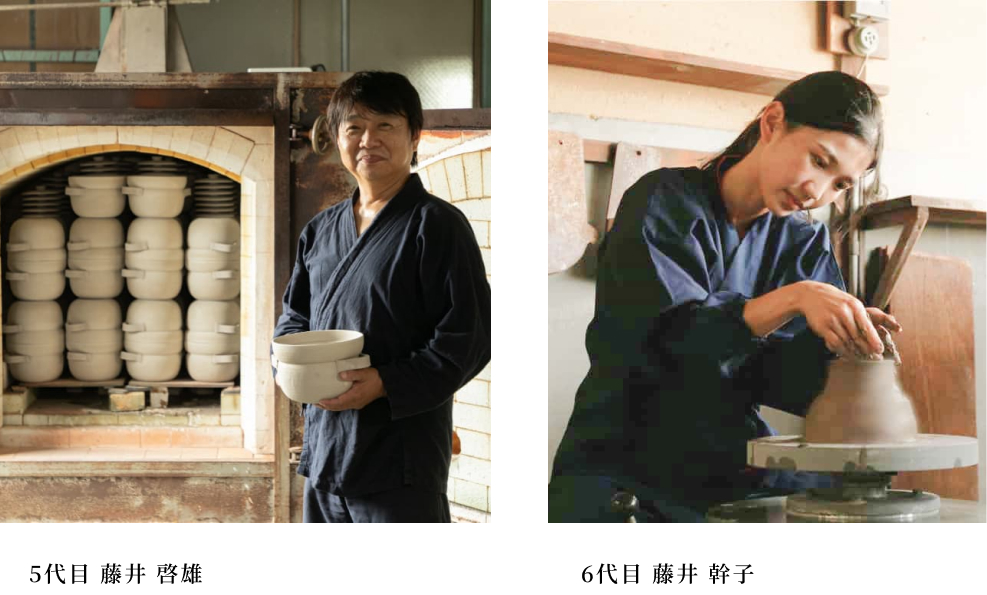

人

職人の手によって紡がれる火と土の技。

それは石臼の製造から華器の製陶、そして萬古焼へと

形を変えながらも華月が150年間伝え、繋げてきた伝統です。

研究

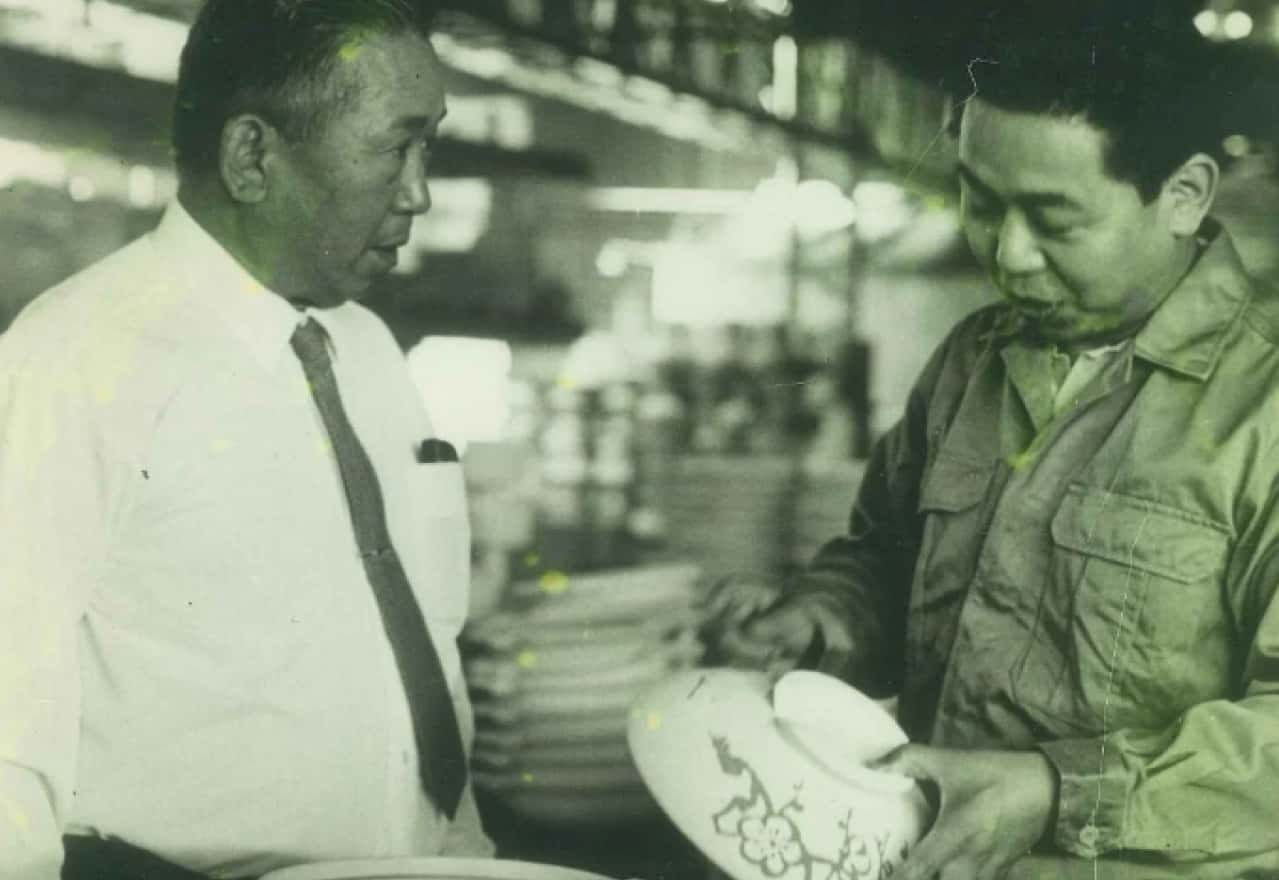

戦後、昭和30年代。

熱源の進化を見据え、華月は更なる耐熱性、耐久性に優れた陶土と製造技術の開発に成功しました。

耐熱・保温技術

火にかけても割れない物質ペタライトの発見から、

8年をかけて特許を取得した超耐熱性の土鍋。

料亭のかまど炊きをしたようなご飯を、自宅で簡単に炊き上げることができるごはん鍋。

キッチンから食卓まで移し替えることなく熱々を届ける

鍋でも器でもない直火食器の保温技術。

積み重ねた技術は今、職人の手から食卓へと渡り、

より暮らしに寄り添える製品の開発に繋がっています。

時代の変化とともに、私たちは様々な変化を続けてきました。

しかし同時に、絶えず日本の食文化に寄り添ってきました。

華月のこれから

華月は、素材の旨味を最大限に引き出し、食卓に『美味しい』を届ける耐熱食器、直火調理後にそのまま食卓へ運べる調理兼用食器などの研究を重ね、日本の食文化の良さを五感で感じる商品開発を行い、美味しいごはん土鍋の研究開発に定評を得ています。

100年で得た経験、培った技術と想いを最良の品質に変え、100年経っても色褪せることのない日本の伝統技術を繋ぎ、地場産業の発展に貢献します。